赤いリボン・目玉焼き・渡り廊下 ~ 『魔法少女まどか☆マギカ』TV版の構造解析~(23000文字)

目次

- はじめに(この文章のねらい)

- 方法1:一見、意味のないシーンが存在する理由を考える

- 方法2:作品は「反対意見」に応えなければならない

- 『魔法少女まどか☆マギカ』第1話 Aパートへの着目

- ◆第1節◆

- TVシリーズの3ブロック構成の確認

- 物語とは主張をより強く伝えるために最適化された手段

- ◆第2節◆

- 第1話Aパートには全てがある

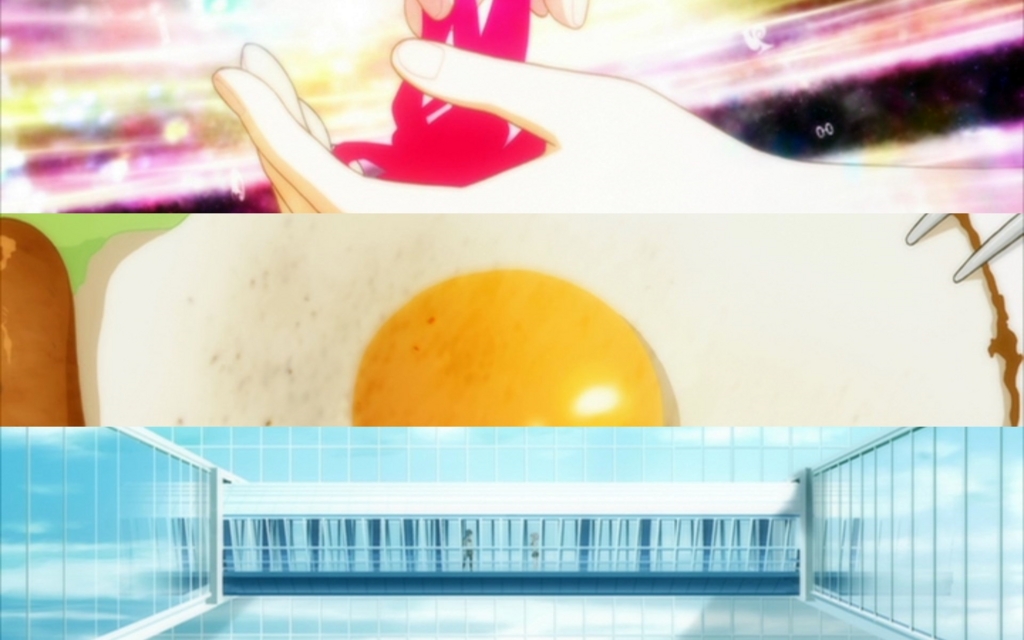

- 主張A:赤いリボンの導き

- ◆第3節◆

- 反論B:目玉焼きのタブー

- ◆第4節◆

- 本作における「物語上のタブー」とは何だったか

- 渡り廊下とは、意志が試される場所

- ◆第5節◆

- 再反論A’:再度の赤いリボンと「願いを否定し続ける」こと

- 各魔法少女にとって、まどかの救いとは何だったのか

- ◆第6節◆

- まどかとほむらの考え方のズレ

- ほむらが戦い続けられることを強いられる1つの理由

- おわりに(『叛逆の物語』についての示唆)

以下は、2014年5月に身内の同人誌(重版予定なし)で発表した同名の記事を、ブログ用に加筆・修正したものです。(当時の告知記事)

はじめに(この文章のねらい)

この文章は『魔法少女まどか☆マギカ』のTVシリーズ(全12話)のうち、特に第1話Aパートの描写にクロースアップすることで、作品全体の構造を解析します。

ここでの「構造を解析する」とは、ストーリーをかたちづくるいくつかの大きな要素が、ストーリー全体に対してどのような役割を担い、かつどのような効果をあげているのかを、考えることです。

さて、今回『まどマギ』の分析をするにあたって、とった方法論は2つあります。

方法1:一見、意味のないシーンが存在する理由を考える

ひとつめは、「それが何度も登場した理由を考える」です。

キャラクターにも、それまで生きてきた人生があります。朝起きて、服を着て、朝飯を食べたはずです。しかし、多くの作家はそれらを全て記述することはしない。

であれば、もし「赤いリボン」をつけるシーンが、キャラクターの人生の中から特にピックアップされたということは、作り手には、そこをとりわけ描写すべき理由があったはずです。

もし「目玉焼き」に関するシーンが何度も、同じように登場するとしたら、そのシーンは何か、特別な意味を持っているのではないか。

「渡り廊下」はどこで、何回登場したか?

それらのシーンをピックアップし、似通っている場所、もしくは似通っているようで実は違う場所を探すことで、作品全体が、それらのシーンをどのような構造のどのようなポジションに埋め込んでいるかが、自ずと明らかになっていくはずです。

方法2:作品は「反対意見」に応えなければならない

作品には「テーマ」があると言います。しかし、それは「作者が最も主張したいこと」というよりは、「ストーリーの構造がかたちづくる一連の議論の流れ」をテーマと呼んだほうがしっくりきます。

ここで重要なのは、説得力のある物語の中には、ある意見(テーゼ)に対する「反対意見」(アンチテーゼ)が登場するはずだということです。

もし第1話で主人公が掲げた主張がそのまま難なく最後まで通ってしまったとして、それは本当に強い意見でしょうか。僕らが鑑賞中に抱く「あれ、でも○○の場合は、その主張を通すのは難しくなるぞ?」と

いう不埒な考えは、物語内で払拭される必要があります。

主張を強めるのは、反対意見に対しての反論です。であれば、テーマと思われるものに対する反論、対となって現れるものは、その作品のテーマである可能性が高いのではないか。これが2つ目です。

『魔法少女まどか☆マギカ』第1話 Aパートへの着目

本作第1話のAパートには、上の方法1および方法2を確認するための、全ての材料が揃っています。Aパートに登場するものを、要素の属性ごとに分類し、関連するものと比較したとき、『魔法少女まどか☆マギカ』がテーマと思われるものが浮き上がってくるように思います。

次の段落から、論旨の本文となります。

■以降のネタバレについて

ここからあとの文章はTV版全話を視聴している前提で書いていますので、まだご覧になっていない方は、ぜひ最後まで視聴してから、読んでいただければと思います。なお、劇場版新編『叛逆の物語』については、最後の節で曖昧な示唆を提示するに留めています。

◆第1節◆

TVシリーズの3ブロック構成の確認

本作では、魔法少女と呼ばれるキャラクターを巡り、あるテーマをシナリオ・描写の両面から非常に現代的に描いてみせた。具体的に説明していく前に、まずは全体のストーリーの流れを軽く確認する。

第1~3話では、魔法少女への憧れと挫折が描かれる。

自身の願いを叶えてもらう代わりに、キュゥべえと呼ばれる不思議な小動物と「契約」することで変身できる「魔法少女」は、街の人々をひそやかに殺していく超常的な存在「魔女」を退治していた。先輩の魔法少女マミに助けられたまどか、そして友達のさやかは、魔法少女への夢と憧れを募らせる。しかし、少しの油断から命を落としたマミの壮絶な最期に、魔法少女の輝くような活躍と、それに比してあまりに儚い終わりとを、2人は痛切に思い知らされるのだった。(~第3話)

第4~9話では、遂に契約に踏み切ったさやかの末路を通じて、魔法少女の更なる残酷な真実が明らかになる。

魔女に襲われたまどかの危機を救ったのは、魔法少女となったさやかだった。幼馴染のケガを治すことを願いにキュゥべえと契約した彼女も、自らの願いが自身をより不幸にしていくことに気付き、思い悩む。折しも現れた隣町の魔法少女、杏子との対立の中で、魔法少女の契約は彼女たちの肉体と心とを分離させ、人ならぬ存在へと変えてしまっていることが判明する。(~第6話)

これに最もショックを受け、自暴自棄な戦いに身を投じていくさやかは、突如として魔女へと変貌する。実は魔法少女たちが倒していた「魔女」とは、彼女ら魔法少女自身の成れの果てだったのだ。個人的な思い入れからさやかに共感していた杏子は、さやか救出の道を探るもかなわず、遂には自分の身を犠牲に、さやかを殺すのだった。(~第9話)

第10~12話では、キュゥべえの目論見を打倒せんとするほむらと、まどかの決断にフォーカスする。

第1話で転校してきたほむらは時間旅行者である。ワルプルギスの夜と呼ばれる強力な魔女から街を救うため、何度も時間を巻き戻しては失敗してきた。ほむらの最大の動機は、まどかを救うことである。魔法少女として戦った他の世界のまどかは、自分が魔女に変わる寸前、キュゥべえとの契約を悔やんだ。「時間を巻き戻して、私を契約させないで欲しい」。まどかの遺言を叶えるためにほむらは、この世界のまどかの、キュゥべえとの契約を妨害し続けていたのだった。

遂に現れたワルプルギスの夜に圧倒されるほむらの前に現れたまどかは、過去現在未来に渡って、魔法少女は魔女にならないようにして欲しいという願いをもってキュゥべえと契約、魔女とともにこの世界から消えた。まどかが存在したことを覚えているのはほむらだけである。

物語とは主張をより強く伝えるために最適化された手段

以上が『魔法少女まどか☆マギカ』TV版全12話の概略である。バランスよく3話ごとに起こる、物語上の新展開はもちろん、シャープで圧縮されたストーリーは視聴者を飽きさせない。フォーカスされるキャラクターに着目すれば、全体は次のような3ブロックに分割できる。

第1~3話は魔法少女という世界観への導入であると同時に、まどかとさやかの物語である。第4話以降で魔法少女として契約するさやかと、そうでないまどかが、同じルートを進む3話までを描いている。

第4話~9話は、魔法少女となったさやかと杏子の物語である。魔法少女に関する更なる設定が明らかとなり、キャラクターたちはそれにひたすら翻弄される。一方、さやかのサポートに回ろうとするまどかの行動は多くの場合、裏目に出てしまう。このブロックは、自分のために願いを使うのか、そうでないのかという問題を軸に争ったさやかと杏子、両者の退場をもって終わる。

第10話~12話は、まどかとほむらの物語である。ここまでのエピソードの蓄積に加えて、ほむらのバックストーリー(オープニング以前の物語)が明らかになることで、まどかはそれまでの「魔法」をめぐる議論(対立)に答えを出す。

さて、今回の文章では、「物語」とは「テーマ」すなわち主張したいことをより強く伝えるという目的のために最適化された手段であるという、無味乾燥ではあるが実務的な視点に立ちたい。

そして、主張をより強く伝達するために不可欠なものは、障害である。主張Aには、僕らが考えうる限りにおいて、いくつかの問題があるはずだ。これら問題に対して、主張Aが全く歯が立たない、もしくはそれらとの真っ向勝負を避けてしまうといった場合、主張Aに説得される人間は自然と少なくなってしまう。

以上の2つの前提「物語とは主張をより強く伝えるための手段である」「主張をより強く伝えるには障害が不可欠である」を受け容れることができるならば、物語とは主張したいこと(テーマ)を巡る一連の議論であると言い換えることができる。

最もミニマルな議論の形のひとつは、「主張A」→「主張Aに対する反論B」→「反論Bに対する再反論A'」である。本作がかたちづくる3ブロックも、やはりその形に沿って作られていることを、ここでは確認しよう。

すなわち第1~3話という「主張A」に対して、第4~9話という「主張Aに対する反論B」がある。更に第10~12話という「反論Bに対する再反論A'」という具合にだ。勿論、ここで問題になるのは、本作の「主張A」とは何だったのかということだ。

この文章では、「主張A」と「反論B」という議論のかたちが、物語上ではどのような形をとって出現したのかを追うことで、本作の「主張A」とは何だったのかを説明したいと思っている。

◆第2節◆

第1話Aパートには全てがある

今回の文章で特に詳細に分析するのは、TV版第1話の前半部分(Aパート)である。なぜなら、第1話Aパートにおいて、主張Aと反論Bとの対立が、既に明確だからだ。ある映画脚本について書かれた本から引用することが、第1話Aパートに注目していく理由の説明の助けになるかもしれない。

構成のしっかりした脚本では、冒頭から五分あたりで登場人物の誰か(たいていは主人公以外の人物)が問題提起をしたり、テーマに関連したことを口にする。

(略)

会話のなかの何気ないひと言として表現されることもある。主人公はこの時点ではその意味をはっきり理解していないが、やがてその言葉がとても重要な意味を持っていたことに気づくのである。

これが、テーマの提示である。

優秀な脚本はコメディーであれ、ドラマであれ、SFであれ、必ず<何かについて>主張している。しかも冒頭で!

(『SAVE THE CATの法則 本当に売れる脚本術』、ブレイク・スナイダー (著)、菊池淳子 (翻訳)、116P)

- 作者: ブレイク・スナイダー,菊池淳子

- 出版社/メーカー: フィルムアート社

- 発売日: 2010/10/22

- メディア: 単行本

- 購入: 7人 クリック: 17回

- この商品を含むブログ (14件) を見る

冒頭にてテーマが示されるべき、とは誰かの単なる信条というわけではない。

もし冒頭部にテーマの提示があったとしても、視聴している最中にはテーマのようには全く思えないことも多いはずだ。しかし画面に映っているものを僕らはしっかりと目にしている。そのため、関係したものごとが現れれば思い出すことができる。たとえるなら、小さい頃に自分の親がふと洩らした言葉を、然るべきタイミングで思い出すようなものだ。

*1

重要なことは、物語の語り手はシーン同士をしかるべき順番で接続することで、物語を形作っているということだ。物語とは決して、時系列に沿って複数のシーンを並べたものではない。シーン同士を接続することによって、「因果関係」を語るものである。

作品冒頭におけるテーマの提示について話してきたが、本作もその例に洩れない。90分の映画にとっての5分間は、全12話のアニメに換算すれば、オープニングからの約15分間、CMが入るまでのAパートに相当する。この15分間に、本作は本作の根幹に関わる議論の基本フォーマットを敷いてくれている。描写の連なりと議論の流れを、具体的に整理しよう。

主張A:赤いリボンの導き

まどかは憧れの魔法少女になること、そしてそれまでの日常生活を捨てることとの間で葛藤することとなる。この葛藤は作品全体を通して検討される。そのため、この2つの主張のそれぞれが、小道具との組合せのもとで、図式的に取り扱われることで、より厚みのある描き方がされている。

このような扱われ方を「象徴」と言ってもいい。この場合の象徴とは、ある表現しにくい事物を表現したい時、同じような特徴を持つ別の表現しやすい事物で代用する手法だと説明できる。魔法少女となる意志の象徴となるのが、まどかが髪に付けた赤いリボンであり、本作を通して重要な働きを担った。

まず、序盤のまどかの母親(詢子)は、魔法少女となることを自らまどかに勧め、称揚する立場にある。第1話での2人の会話を、シナリオ集から引用しよう。

まどかは、髪をまとめるリボンを決めかねて迷っている。

地味な色と、派手な色。

まどか「……リボン、どっちかなぁ?」

詢子「こっち」

即答で派手な方を選ぶ詢子。

まどか「えー? ……派手すぎない?」

詢子「それぐらいでいいのさ。女は外見で舐められたら終わりだよ?」

おっかなびっくり、慣れないリボンをつけてみるまどか。

やや緊張気味。

詢子「……うん、いいじゃん。これならまどかの隠れファンもメロメロだ」

まどか「いないよぉ、そんなの」

詢子「いる、と思っておくんだよ。それが美人の秘訣」

(『魔法少女まどか☆マギカ The Beginning Story』ニュータイプ編集部 (編集), Magica Quartet (その他)、角川書店、10P)魔法少女まどか☆マギカ The Beginning Story

- 作者: ニュータイプ編集部,MagicaQuartet

- 出版社/メーカー: 角川書店(角川グループパブリッシング)

- 発売日: 2011/12/10

- メディア: 単行本

- 購入: 17人 クリック: 183回

- この商品を含むブログ (23件) を見る

このシーン、実際の映像では、まどかは赤と黄色のリボンを前にして、どちらを身につけていくのか迷っている。ここで詢子から半ば強引に手渡された赤いリボンは、まどかの以降のトレードマークになる。(ただし、選ばれなかった黄色いリボンは『叛逆』にて再登場するため、僕らはこのシーンを覚えておく必要がある。)

このシーンと具体的に対応するのは、第2話Bパートラストである。

まどかM『叶えたい願い事とか、私には難しすぎて、すぐには決められないけれど――でも、人助けのために頑張るマミさんの姿は、とても素敵で――』□まどかの寝室

夜、就寝前のまどか。

勉強机にスタンドを点し、ノートに落書きした魔法少女のコスチューム案に、色鉛筆で仕上げをしている。

まどかM『こんな私でも、あんな風に誰かの役に立てるとしたら、それはとっても嬉しいなって――思ってしまうのでした』

(上述書 35P)

このシーンでまどかは、第2話でマミとの街のパトロールの際に持参した、鉛筆画のコスチューム案に色を塗っている。映像で大写しになるまどか自身のコスチュームは、やはり赤やピンクを基調とし、リボンも赤い。第1話、赤いリボンを付けている自分に戸惑っていたまどかが、第2話では自らリボンを赤色で塗っている。まどかの中で渦巻いていた「こんな私」というフラストレーションが、抜け出る先を見つけたのだ。

では、なぜまどかは、自分自身のコスチュームに赤色を使おうと思えるようになったのか。第3話のまどかは次のようにマミに語ることで、それを説明してくれる。

まどか、自分なりに思考を整理しようと努めつつ、たどたどしく語りはじめる。

まどか「私って、昔から、得意な学科とか、人に自慢できる才能とか、何にもなくて……きっとこれから先ずっと、誰の役にも立てないまま、迷惑ばかりかけていくのかなって……それが嫌でしょうがなかったんです」

マミ「……」

まどか「でも、マミさんと会って……誰かを助けるために戦ってるの、見せてもらって……同じことが、私にもできるかもしれないって言われて……何よりも嬉しかったのは、そのことで……」

黙って聞いているマミに、勇気を出して告白するまどか。

まどか「だから私、魔法少女になれたなら、それで願い事は叶っちゃうんです。こんな自分でも、誰かの役に立てるんだって、胸を張って生きていけたら……それが一番の夢だから……」

(上述書 44P)

ここでも重ねて、まどかの「こんな私(自分)」は強調される。まどかの自己評価とコンプレックスは、いつも「こんな私」に集約される。そのため、「こんな、取り立てて長所を持たない私」が「できることがあるなんて思わなかった、それが嬉しい」という転換が起こるのである。

まどかは赤いリボンを手渡されたとき、「派手すぎる」と言って敬遠した。まどかは赤いリボンの「派手」さが引き付ける人の目と、自分自身の価値との間に大きな落差があると考えてしまっているようだ。そのため、着けているだけで自分はリボンの派手さと比較され、劣等感にさいなまれる、それが苦しい。つまり、まどかの願い事とは「(派手な)赤いリボンを着けていても、劣等感を覚えず、胸を張れる自分になりたい」ということだ。自分に自信が欲しいということだ。

ただし、後半はわかりにくい。「魔法少女になれたら、それだけで願い事が叶ってしまう」「胸を張って生きていける」とはどういうことか。素直に読めば、まどかは魔法少女になること自体が目的であるかのように聞こえ、奇妙に思えるだろう。

ここにはまだ補助線が引く余地がある。この議論へ直接に繋がる、同じく第3話から父親の和久との会話を引用する。

まどか「なんでママは、あんなに仕事が好きなのかな。昔からあの会社で働くのが夢だった――なんて、ないよね?」

知久「ママは仕事が好きなんじゃなくて、頑張るのが好きなのさ」

まどか「……?」

知久「嫌なことも辛いことも一杯あるだろうけど、それを乗り越えたときの満足感が、ママにとっては最高の宝物なのさ。そういう意味で、今の難しくて大変な仕事は、とてもやり甲斐があるんだろうね」

まどか「ママは……満足なのかな、それで」

知久「そりゃ、会社勤めが夢だったわけじゃないだろうけどさ。それでもママは、理想と思っていた生き方を通してる。そんなふうにして叶える夢もあるんだよ」

まどか「……生き方そのものを、夢にするの?」

(上述書 40P)

ここでは「詢子が今の会社に勤めること」と「まどかが魔法少女になること」が、ほぼ同じ意味合いを持っている。詢子がまどかの年齢の頃には、会社員以外の夢があったろうが、今の会社に勤めることを通じて、違う夢を叶えているのだと知久は言う。そんな詢子を「生き方そのものを夢にする」とまどかは表現する。

まどかが魔法少女とになって叶えようとしている夢も、生き方に関する夢である。では、詢子が頑張り続ける生き方そのものを夢にしたように、まどかは、たとえば人の役に立つような生き方を夢としているのだろうか。

それは、少し外れてしまうように思う。もし人の役に立つという生き方が本当にまどかの夢なのだとしたら「魔法少女になれたら、それだけで願い事が叶ってしまう」とは言わない。「魔法少女になって沢山の人々を救うのが私の夢です」と言うはずだ。何よりまどか自身が、自分にもできるかもしれないと言われたことが一番嬉しかったと話していることからも、まどかの主張の力点は、人の役に立つこと自体にはないと考えられる。

まどかの願い事は、詢子ほど具体的なものになってはいないものの、明確ではある。彼女が叶えたい願い事とは、「こんな私」から脱出して「自分自身の生き方に胸を張って生きていけるような私になりたい」だ。

まどかにとって「赤いリボンをつける」と「魔法少女になる」とは、程度の差はあれ、「自分自身の生き方に胸を張る」という意味において、相似の関係にある。

魔法少女として誰かの役に立つという取り柄を見つけたまどかにとって、魔法少女として具体的にどのような活動をしていくのかは、さほど重要ではない。もしまどかがスポーツができるならばスポーツを、勉強ができるのなら勉強をして、迷惑だけをかけるような自分ではないと胸を張ることができたろう。ただし、今のまどかにとっては、それが魔法少女としての才能だったから、そのチャンスに飛び込んだのだ。

まどかは魔法少女となって、自分が有用な存在であると示すことによってのみ、胸を張って生きていくことができると考えた。それがまどかの言う「魔法少女になれたら、叶ってしまう願い事」の内実である。

下記の図表を使って、議論を整理しよう。

ここまで、まどかが第3話中盤までの間に、どのようにして「魔法少女になりたい」と考えるに至ったかを、まどかに関連するシーンを順に辿ってきた。まどかの自己評価の低さと、その裏返しとしての有用感への渇望が、まどかを魔法少女への世界へと誘い出す。

このように順番にまどかの情動を追ってみれば、それは普通の女の子が憧れの存在を目にして、今までの自分じゃないもっとキラキラした存在になりたいと願う、スタンダードな魔法少女ものの道筋をなぞっていることに気付くだろう。また、人助けをする魔法少女という、いわば表面的な願いと、誰かに必要とされるような自分になりたいという、似ているようで違う内面的な願いが同時に説明され、一段深い場所でキャラクターが描写されていることにも注目したい。

さきほど主張Aと反論Bの話をしたが、まどかがここまで述べてきた内容が、主張Aにあたる。では反論Bはどこにあるのか。それはストーリー上では第3話終盤から始まるのだが、それ以前にもあるし、種もしっかりと蒔かれていたと考える。次の段からは、反論Bについて説明しよう。

◆第3節◆

反論B:目玉焼きのタブー

第3話終盤には、まどかの主張に対する、強烈な反論が用意されている。魔法少女となることを決意した、まさに次のシーンで、憧れとしていた先輩の魔法少女が、魔女に残虐なやり方で殺されるのである。

ただ、待って欲しい。本当にこの展開は、視聴者にとって全くの予想外だったのだろうか。あらゆる意味で本作の転換点となるこのシーンまでに、本稿がここまでで確認してきた、まどかの魔法少女になりたいする主張への反論は、本当に準備されていなかったのだろうか。以下では、第1話に立ち戻ることで、主張Aに対してどのような反論Bが用意され、またその対立はどのような形で映像上に表現されていたのかを確認したい。

ここではまず、目玉焼きに注目する。「目玉焼き」は同じ文脈において複数回登場し、「赤いリボン」と対応することで議論を図式化する。最初は第1話の冒頭、朝のホームルームの描写(第1話Aパート中盤)から引用しよう。まどかのクラスの担任が、転校生のほむらを紹介する前に、全く関係ない話で生徒を辟易させるという、一見は、学園ものにありがちなくだりである。

和子「……今日は皆さんに大事なお話があります。心して聞くように」

ただならぬ和子の剣幕に、やや息を呑むクラスの生徒たち。

和子「目玉焼きとはッ、固焼きですかッ? それとも半熟ですか!? はい中沢くん!?」

(略)

和子「その通り! どっちでも宜しい! たかが卵の焼き加減なんかで女の魅力が決まると思ったら大間違いです!」

ますます気炎を上げる和子、ちなみに婚期テンパイのお年頃。

(略)

和子「女子の皆さんはくれぐれも! 半熟じゃなきゃ食べられないとか抜かす男とは交際しないように! そして男子の皆さんは絶対に、卵の焼き加減にケチをつける大人にはならないこと!」

誰からともなくクラス中に湧き起こる溜息の数々。

(上述書 11-12P)

別れた交際相手への不満をなぜか生徒にぶつける和子の様子はコメディめいているが、しかしそれだけではない。具体的には第4話冒頭、マミが死亡した翌朝の鹿目家での朝食のシーンと対応させることで、その意味は明確になるように思う。

一話と同じ鹿目家の朝食の風景。

(略)

だがまどかはぼんやりと目玉焼きを見つめるだけで、

心ここにあらずの状態。

まどかの脳裏を過ぎるのは、昨日までマミと共に過ごした日々の記憶。

そして、マミを見舞った壮絶な最期。

(略)

相変わらずぼんやりしたまま、目玉焼きに箸をつけるまどか。

だが一口食べた途端に、ぽろりと涙がこぼれる。

(略)

知久「ま、不味かったかな……」

まどか「……ううん、おいしいの。すごく、おいしい……」

返事しながらも、まどかの涙は止まらない。

まどか「……生きてると……パパのごはんが、こんなに美味しい……」

(上述書 51P)

ここでも目玉焼きが登場する。たとえば脚本には「朝食に箸をつけるまどか」と書いてあっても良かったはずだ。しかしここで食べる料理が「目玉焼き」であることに意味があるからこそ、シナリオのト書きには「目玉焼き」と指定されるのである。

この時のまどかは、マミが死んでしまったことに呆然としている、というより実感を持てていないのだろう。言われるままに目玉焼きに口をつけたまどかは、その美味しさに衝撃を受ける。それ自体には何のこともない、食欲はなくとも、相当に腹は減っていたのだろう。しかしこの時のまどかにとって、目玉焼きが美味しいということは、それ以上の何かがあった。

いつも食べているのと同じ目玉焼きが、なぜこんなにも美味しく感じられるのか。マミの死はあんなにも唐突で実感の薄いものなのに、生きているということ、「生」はあまりにも濃い。

目玉焼きの常ない美味しさが、マミの寂しい死とのコントラストを生み、そんなマミを犠牲におめおめと生き延びてしまった自分への罪悪感を募らせ、涙がこぼれるのである。

ここまでで目玉焼きがシナリオ上に登場するのは、第1話の和子先生の話の中にしかない。和子先生は「目玉焼きの焼き方にケチをつけるな」と言った。ここで重要なのは、まどかは「目玉焼きにケチをつけた」という点だ。代わり映えのない日常が誰かの犠牲の上に成り立ち、そしてその日常がいかに簡単に崩れるものなのか、そして日常を暮らす自分たちが、いかに恵まれているのか。ここではト書きに「一話と同じ朝食風景」と述べることで、その差異を、第1話のときには生きていて、そして今ではもう二度と食事をすることもないマミについて強調するよう、脚本家は悪魔的にも指定しているのだ。

前段で検討してきたように、まどかにとって赤いリボンとは「こんな私」を捨て去って、違うもっと素晴らしい何かになって、自分の生き方に胸を張りたいという気持ちを表していた。しかし「こんな私」と卑下される中身は何だろう。本作において「こんな私」とそれに付随する幸せな日常は、黄色い目玉焼きによって表現されているわけだ。

まどかの母親の詢子や、担任の和子先生、そして仁美は、魔法少女にはならなかったのはなぜだろう。理由はきっと、彼女たちに自己卑下の感情が薄いことに関係していると思う。彼女たちはどうあれ、自分の立っている場所から何かを変えようとしている。しかし魔法少女として生きることを選んだ彼女たちは違う。「こんな生活から脱出したい」「こんな自分を捨て去りたい」という願いの強さが彼女たちの変身願望の強さに等しい。そしてそれはまた、キュゥべぇが見抜く魔法少女の素質である。

これについては、ほむらがループを重ね、まどかの魔法少女としてのポテンシャルが急激に高まるにつれ、まどかの自分自身への評価はどんどん下がっていったことを思い出そう。「こんな私を捨てて別の私になりたい」という感情こそ、本作における魔法・奇跡の正体だったのだ。

魔法少女たちは、それまでの自分の自分を、そしてその生活を成り立たせている生活を捨て去ることで、違う自分になりたいと願う。そしてその一方で、「こんな私」と捨て去られるものの内実を、彼女たちは忘れてしまう。それが魔法少女になるということであり、また奇跡を願うということだったのだ。

本作にはさやかには人魚姫、杏子にはマッチ売りの少女といったアンデルセン童話のモチーフが見られたように思う。そんな童話のモチーフに則って考えれば、本作全体には、黄色い目玉焼きを捨てて赤いリボンを選ぶことについての、いわば「パンを踏んだ娘」のイメージを受ける。(『パンを踏んだ娘』とは、服が汚れるのを嫌った少女インゲルが、ぬかるみに投げ入れたパンを踏んで渡ろうとしたところ、そのまま呑み込まれて地獄に落ちるという、アンデルセンの創作童話である。)

彼女たちは、毎日出てくる目玉焼きを、出てくるままに食べているうち、目玉焼きが食べられることを幸せと思えなくなったということだ。そしてそんな彼女たちには、目玉焼きにケチをつけ、赤いリボン・奇跡を望んだ代償として、地獄に落ちていく。これが『まどマギ』の陰鬱な世界観である。

*2

◆第4節◆

本作における「物語上のタブー」とは何だったか

さて、物語全体を見渡してみれば、「目玉焼きにケチをつけた」のはまどか一人ではない。代わり映えのない日常から脱出しようとした魔法少女たちは、それが原因で命を落とす。それを最も知っているのはほむらだ。ほむらは幾度も繰り返した一ヶ月の中で、魔法少女たちが命を落とすときの傾向を知っている。知っているというより、薄々気付いているのだ。

ここを読むときに最も注意しなければならないのは、マミや杏子といったベテランの魔法少女たちにとっては、家庭と学校という日常を暮らすまどかやさやかとは反対に、魔法少女として魔女と孤独に戦う生活こそ、日常であることだ。この物語の日常を淡々と過ごすこと、そして奇跡を願わないこと、自分が不幸であると気付かずにいること、それがこの物語世界の登場人物が命を永らえるための道である。

魔法少女たちの死は、現状維持や自転車操業やジリ貧であっても、命を繋いでくれている、毎日の目玉焼きに、ケチをつけたときにこそ訪れる。いつも同じでつまらない日常を捨てて、違う自分を追い求めるという行為自体は、成長や成熟というように僕らには思えるかもしれない。しかし、自分で自分を好きな自分になる、赤いリボンをつける、ひいては奇跡を代償に魔法少女になるということ自体が、反面をとれば、日常に対して唾を吐きかけることであり、また死に直結するのだ。それを知っているほむらのスタンスは、どのように描かれたか。第1話の渡り廊下の会話から引用しよう。

たまたま場所は別棟に繋がる渡り廊下の途中である。周囲に他の生徒の姿はない。完全にまどかとほむらの二人きり。

今度こそただならぬ気配のほむらに、まどかは蛇に睨まれたカエルのように硬直する。

ほむら「鹿目まどか、あなたは――」

まどか「……」

ほむら「――自分の人生が、貴いと思う? 家族や友達を、大切にしてる?」

(略)

まどか「本当だよっ、ウソなわけないよ!」

まどかの返事に無表情なまま、頷くほむら。

ほむら「そう。……もしそれが本当なら、今とは違う自分になろうだなんて、

絶対に思わないことね。さもなければ全てを失うことになる」

(略)

ほむら「あなたは、鹿目まどかのままでいればいい。今まで通りに、これからも」

まどか「……」

(上述書 14~15P)

これが第1話Aパートのラストシーンとなる。このシーンは、ほむらの自己紹介つまり和子先生の目玉焼きの話の直後に位置する。和子先生はさりげなく「目玉焼きに、退屈だけども幸せな日常にケチをつけてはいけない」と言った。ほむらは「自分や大切な人たちのために、今とは違う自分になろうだなんて思うな」と言う。物語上での位置付けを考えた場合、これは「まどかを魔法少女にさせない」ことを目指すほむらの、序盤における警告行動に過ぎない。しかし、ここまで確認してきたことから、このほむらの主張を、第1話Aパートにおける「日常を離脱して、違う自分になることの是非」という本作の一連の議論の中に組み入れるならば、それは魔法少女になるかならないかという射程を、明らかに超えている。

これは物語上のタブー・禁止事項について触れたシーンなのである。たとえば赤ずきんは「森を通ってはダメだ」と、白雪姫は「誰かが来ても応対しちゃダメだ」と、シンデレラは「夜中の十二時までお城に留まってはならない」と事前に警告される。これが物語上のタブーだ。しかし物語上のタブーはすぐに破られることになる。物語上のタブーとは、主人公たちを非日常へと連れて行くための扉としても機能する。しかし、非日常への扉は全ての人間に対して開かれているわけではない。多くの人間であれば、物語上のタブーを破った瞬間に死んでしまう。実は主人公とは、タブーを破っても、なお、死ななかったキャラクターのことなのだ。

一見、本作の作品世界におけるタブーとは、まどかが第3話において魔法少女になることを決意するシーンの直後にマミの死亡が起こることから、「魔法少女になってはいけない」ではないかと思うかもしれない。しかし、それは違う。

もし魔法少女になること自体が物語世界のタブーであれば、マミや杏子といったベテランの魔法少女たちの死が、魔法少女になること自体と関係していないことの説明がつかない。それを考え併せた場合、本作における物語上のタブーは明確である。それは、和子そしてほむらの口からさりげなくまどかに向かって投げかけられる反論B「退屈な日常にケチをつければ、知らずに享受していた幸せな生活を失う」に他ならない。

先に挙げた図表を使って、今いちど議論を整理しよう。

なお、このような文脈の上では、第3話におけるマミの死は、物語上でどのような意味合いを持つのか、次のように分析できる。

物心つかない頃から魔法少女として契約してきたマミは、家庭と友人を持たない孤高のスタイルによって、強力な魔法少女として見滝原の街に君臨した。マミの孤独と死への恐怖は彼女を最も苦しめる敵であるが、同時に彼女の弱過ぎる心の防壁でもある。しかしまどかの告白にその壁も崩れ落ち、マミは今までの、一人で強くあらねばならない状態から開放される。マミは命を救ってくれたキュゥべぇと、質素なセピア色の日常に最大の感謝をもって接していた。しかし今までのひとりぼっちではない自分になれると知ってしまった彼女もやはり、魔法少女としての日常を忘れ、信頼できる仲間のいる、人並みの生活に憧れてしまう。それまでの自分からの変身と奇跡を願い、目玉焼きにケチをつけたこと。それがここでマミが死ななければならなかったであり、また彼女の死は、それをまどかとさやかに伝えているのである。

渡り廊下とは、意志が試される場所

ここまで第1話の冒頭からの一連のシークエンスを追うことで、主張Aそして反論Bが、具体的にはどのようなものであるかを検討してきた。

すなわち、まどかが家族の示唆を受けて魔法少女になるまでを決める主張A「こんな私を捨てて、その生き方に胸を張れる自分になりたい」と、そして和子とほむらによる反論B「今ある日常にケチをつけて、そこから離脱しようとすれば、知らず享受している幸せや大事な人々、最終的には自分自身の命さえ失う」という、二つの主張の対立である。またこの2つの主張の対立は、日常からの脱出と新しい自分への憧れを表す赤いリボンと、そして卑近であるがゆえに知らず捨て去られる日常の幸福と貴さを表す、目玉焼きという小道具の扱いによって、図式的に提示されていることも、併せて確認してきた。

実は、この2つの主張同士の対立そのものが、画面上でも表現されている。

1つは先ほど述べた第1話Aパートラスト、ほむらとまどかの会話である。ここでのポイントは、この会話が行われる渡り廊下だ。この会話の流れは画面上においては次のように描写される。

画面左手に向かって歩くほむらを、まどかがおずおずと追う。ほむらは「自分の人生が大切なら変わろうなどと考えるな」と残して、渡り廊下の向こう側(最初の位置関係で言えば左手)に去り、まどかは渡り廊下のこちら側(最初の位置関係で言えば右手)に取り残される。

また、渡り廊下は本作に何度も登場して、価値観の対立の場となる。渡り廊下とは、一般には、ある建物からある建物を繋ぐ廊下である。そして一本道の廊下は、先に立ち塞がる人間を無視しては進めない。第1話のほむらは反論Bの、そして目玉焼きにケチをつけるなという禁止事項の権化として、渡り廊下でまどかの前に立ち塞がっている。次に明らかな渡り廊下が登場するのは、過去からの時間旅行者ほむらの正体が明らかになる第10話冒頭である。

□廊下

先に立って案内するまどか。後からおっかなびっくりついてくる眼鏡ほむら

(略)

まどか「そんなの、勿体ないよぉ。せっかく素敵な名前なんだから、ほむらちゃんもカッコよくなっちゃえばいいんだよ」

ほむら「……」

無邪気に笑うまどかに、つい気後れして俯いてしまう眼鏡ほむら。

(上述書 133P)

ほむらが元々いた世界のまどかは、あらゆることに積極的である。まどかはほむらの名前を褒め、背中を押す。先に引用した第1話の渡り廊下における会話と同様のシチュエーションであるが、このときのほむらとまどかの位置関係は第1話のそれと反対だ。

構図を整理しよう。第10話においてほむらはまどかに「カッコよくなっちゃえばいい」と言うが、これは本稿においては主張A「こんな私を捨てて違う自分になりたい」への導きだ。第1話においてまどかに赤いリボンを手渡した詢子の導きと考え併せれば、まどかにとっての詢子、ほむらにとっての過去のまどかは、シンデレラを変身させて城へ送り出した魔法使いのような役回りだと理解できる。

ただし詢子や過去のまどかが、まどかやほむらに伝えようとしたことが、正確なかたちで伝わっていたのかどうかについては疑いがある。つまり「こんな私を捨てて」という部分については、まどかとほむらが持っている暗いコンプレックスと、「カッコよく変身したい」という導きが合成されて生まれたモチベーションかもしれないということだ。詢子と過去のまどかは、それまでの自分を捨てることについては、否定的かもしれない。

ともあれ、第10話の会話は、シチュエーションとしては第1話のほむらとまどかの会話と結びついて、二人の関係性を図式化している。第10話のほむらは、過去のまどかに導かれることで魔法少女となった。やがて真実を知ったほむらは「誰も未来を受け止められない」と言う。ここでの「誰も」とは、ほむら自身のことさえ指しているだろう。だからこそほむらは、過去のまどかを殺したとき、精神的に弱い自分自身「こんな私」を捨て去って、本当の意味で変身するのである。

本作において、魔法少女として契約することと、今までの自分を捨てて変身することは、必ずしもイコールではない。「それまでの自分自身を捨てること」こそが、本作における変身と奇跡の本質である。そしてそれは本作の世界観においては、必然的に死を呼び込んでしまうのだ。

渡り廊下の真ん中より先は、魔法少女たちの領域である。第10話のほむらはまどかに導かれて、渡り廊下の向こう側へ行った。そして第1話のほむらは、こちら側に来てはいけないと、まどかを押し留める。しかしまどかは最終的に、渡り廊下の向こう側に行ってしまう。それは第11話Bパートの、次のシーンである。

□体育館前の渡り廊下

外の豪雨を眺めるまどか。その傍らにはキュゥべぇ。

(略)

踵を返し、校門へ向かおうとするまどか。

その肩を、背後から詢子が掴む。はっとして振り向くまどか。

(略)

詢子、まどかに平手打ちを見舞う。だがそれでもまどかは怯まない。

詢子「テメェ独りのための命じゃねぇんだ! あのな、そういう勝手をやらかして、周りがどれだけ心配すると――」

まどか「分かってるよ。わたしにも、よく分かる」

(略)

詢子は苦々しい顔で、まどかの肩から手を放し、やや荒っぽくその背中を押す。

まどか「……ありがとう、ママ」

雨の中へ駆け去っていくまどか。その背中を、痛切な面持ちで見守る詢子。

(上述書 156~157P)

『魔法少女まどか☆マギカ』という物語は、まどかが赤いリボンを手にしたことで始まる物語である。そして、第1話で赤いリボンを手渡した詢子は、最後にまどかの前に立ち塞がる最大の敵である。ここでの詢子は、第1話で「日常が貴いと思うなら変わろうと思うな」と説得したほむらと、同じ役割を担っている。ほむらと対峙した時のまどかは、それまでの自分を捨てて変身することについて、ハッキリした考えを持っていない。まどかの魔法少女になることへの思いは、第3話中盤にかけて成長していく。そしてマミに魔法少女となることの決意を伝える場所も、やはり渡り廊下である。マミは画面左、まどかは画面右に位置し、まどかの言葉を聞いたマミは、まどかの手を引いて左側へと駆け出す。ここでのまどかは、手を引かれるマミに付いて走っているだけだ。もしここで詢子と同じような平手打ちをマミから食らったとしたら、まどかはそれでも魔法少女になろうとしただろうか。しないだろう。まどかの魔法少女となることへのモチベーションは、「こんな私」へのフラストレーションのはけ口という意味合いが、ここでは大きいからだ。

しかし第11話のまどかは、魔法少女になることで、そしてそれ以上に奇跡・変身を望むことで失われるものを知っている。それはマミ・さやか・杏子といった仲間の死が教えてくれたことだ。本稿の文脈で言えば、赤いリボンを付けて、目玉焼きにケチをつけることで、魔法少女たちは知らずにいた幸せを次々と失っていき、そして最後には破滅するのだ。詢子に「テメェ独りのための命じゃねぇ」と責められ「わたしにも、よく分かる」と応えるまどかは「こんな私から脱出したい」という魔法少女たちの宿痾のようなモチベーションからは、既に自由になっているように思える。

渡り廊下は、二つの価値観が対立する場所であり、またそれ以上に、進む者の意志が試される場所でもある。画面上の左側に自分の意志で踏み出したまどかは、他の魔法少女たちが教えてくれた反論Bによって、主張Aの問題点に気付いている。まどかは「反論Bに対する再反論A'」に至り、かつ魔法少女となることを選んだ。ここでのまどかは、同じ答えを選んだにも関わらず、第3話のまどかとは別人である。では、それは一体何だったのか。そして、第3話のまどかの答え「こんな私を脱出して、生き方を誇れるような別の私になりたい」とは、どこが違っていたのか。

◆第5節◆

再反論A’:再度の赤いリボンと「願いを否定し続ける」こと

本作は主張A、そして反論Bとの両端に揺れている。またその二者は映像上で、対立的に扱われていることを、ここまで時間をかけて確認してきた。では、この議論に対してまどかが出した最終的な答えとは、何だっただろうか。まどかは第12話冒頭において、幻想の世界でマミに対して次のように語る。

まどか「希望を懐くのが間違いだなんて言われたら、わたし、そんなのは違うって……何度でも、そう言い返せます、きっといつまでも言い張れます」

(上述書 161P)

既にいないマミ・杏子・さやかとテーブルを囲んだまどかにとって「希望をいだく」というのは、ほむらの警告がそうであったのと同様に、「魔法少女になるかどうか」自体の問題を超えたものだ。

ここでまどかの言うところの「希望をいだくこと」は本論における主張Aの一部であり、また「希望をいだいて、日常の幸福は失われる」というのは主張Aに対する反論Bである。こう考えると、まどかの最終的な結論「希望をいだくこと自体は絶対に間違ってはいない」というのは、反論Bに対する再反論A'に位置付けられると思う。

ここでの流れは少し込み入っている。第3話のまどかの掲げる主張Aとは「こんな自分を捨てて、生き方を誇れるような別の自分になりたい」だった。主張Aは前半と後半に分けられる。「反論Bに対する再反論A'」とは、前半の「こんな私を捨てたい」についてはそれをきっぱりと否定し、後半の「生き方を誇れるようになりたい」を延命させるための答えである。この答えは、反論Bを完膚なきまでにやっつけることができるような答えではなく、部分的な抗弁という程度に留まる。まどかは結局、ほむらの言うような「憎しみと悲しみを繰り返す世界」を全て作り変えてしまうことはしなかったのだ。その代わり、赤いリボンを身につけて、生き方を誇ることができるような私になりたいという「思い」自体は、絶対に間違っていないと否定し続けることを選んだのだ。

ここで、さきほどの図表を完成させたい。

反論Bとは「こんな私」として捨てられる私とは、周りの誰かが大切に思っている誰かかもしれないということを示していた。また、キュゥべぇや第8話で登場したホストたちによって、その「生き方を誇れる私に変わりたい」という思いを、社会の仕組みに利用されて人間性を消費されて、最後には捨てられる、そういう危険について警告するものだった。そういう危険や身の回りの人々の思いを呑み込んだ上で、まどかの答えは出来上がっている。だから、詢子やほむらがいくら止めたとしても、止めることはできない。なぜか。幻覚の世界の杏子はまどかに「戦う理由、見つけたんだろ? 逃げないって自分で決めたんだろ? なら仕方ないじゃん」と言う。ここでの「戦う理由」とは「生き方を誇れる自分になりたい」であり、「逃げないと決める」とは、反論Bを理解した上でも戦うということを選ぶということだからだ。

ここでの「生き方を誇れる私になりたい」と言うときの「生き方」も、赤いリボンで表現される。赤いリボンは主張Aの象徴だったが、ここでは少し役割が変形し、「生き方を誇れるような私になりたい」とする、主張Aの一部を表現する小道具に変化している。だからこそ、第4話でマミの部屋に赤い色鉛筆でリボンを塗られたコスチューム案を置いてきたまどかは、幻覚の世界のマミからそれを返却されるのだ。

最後にはほむらに贈られるリボンだが、ほむらはそれを詢子と分け合おうとする。ほむらと詢子は、渡り廊下でまどかの前に立ち塞がる、反論Bの代表者であり、つまり最もまどかのことを大切に思っていた2人だったからである。

各魔法少女にとって、まどかの救いとは何だったのか

まどかの願い事は「全ての魔女を消し去りたい」だった。しかし、ここまで見てきたように、赤いリボンと目玉焼きという、主張Aおよび反論Bという議論と対立の中で捉え直したとき、それは「生き方を誇れる私になりたいという魔法少女たちの思いを否定しない」という再反論A’という形で解釈することができたと思う。そこから遡って考えれば、魔女とは「生き方を誇れる私になりたい」という思い自体を、魔法少女イコール魔女が、自分自身で踏みにじり、否定していく行為だったのだ。まどかは、そんな自分自身への否定に対して「そんなことだけは絶対にない」と言い続けるだけの、物理法則そのものになってしまう。

最後に、各魔法少女たちについて話すことが、魔法少女たちがなぜあの場面で死ななければならなかったのか、そしてそれがどのようにまどかの「全ての魔女を消し去りたい」という願いに繋がっていったのかを確認することになると思う。

マミは身近な人々と自分の死に怯えることをやめて、魔法少女としての自分を、人々に尽くしてきた自分の生き方を認めてもらいたかった。それを叶えた場所が、マミの死に場所となる。

杏子は、誰も助けられないと全てを諦めている自分をやめて、誰かを助けられる自分になりたかったし、そして誰かを助けたいという思いの果てに孤独となったかつての自分の生き方を、自分自身を助けてあげたかった。それを叶えることは、そのまま杏子の死に繋がった。

さやかは、大切な友人の苦しみを、傍らにいて同時に味わっていた。ギクシャクした今のそれではなく、いつかの友人関係に戻りたいと思っていたし、彼のバイオリンの美しい音色は、彼が腕を痛める前の、2人の関係性そのものにさえ思えていたかもしれない。その思いは男女関係の中で次第に曖昧になり、自分自身でさえその願いを本物だと思えなくなることで魔女と化したが、まどかによって救われる。*3まどかは、さやかが魔法少女となった願い事を、そう願ったときの思いだけは、さやか自身に否定させ続けたくなかったからだ。第12話から、まどかがさやかの「生き方を誇れる私になりたい」という思いを、さやかと一緒に肯定していくシーンを抜粋する。

まどか「さやかちゃんが祈ったことも、そのために頑張って戦ったことも、とても大切な――絶対に無意味じゃなかったと思うの。だから……」

さやか「うん。これでいいよ」

満足の面持ちで、恭介のアヴェ・マリアに聴き入るさやか。

さやか「そうだよ。あたしはただ、もう一度、あいつの演奏が聴きたかっただけなんだ。あのバイオリンを、もっともっと、大勢の人に聴いて欲しかった……それを思い出せただけで、充分だよ。もう何の後悔もない」

(上述書 166~167P)

重要なのはさやかが「それを思い出せただけで、充分だよ」と述べる部分だ。さやかも、そしてマミ・杏子も、自分が魔法少女になった時の願いを思い出せたこと、そしてそれを自分自身で間違っていたと否定し続けなくても良くなったこと、それがまどかによる救いであり、まどかの願い事だったということだ。

◆第6節◆

まどかとほむらの考え方のズレ

最後に、まどかとほむらの人物描写に寄せて少し話したい。

先に述べたように、まどかは自己評価の低い少女である。第1話冒頭ではキュゥべえに対して「私なんかでも、本当に何かできるの?」と発言し、第2話ラストでは「こんな私でも、あんな風に誰かの役に立てるとしたら」とマミの活躍を思い返している。まどかは自分が特に目立った取り柄がないと思い込み、みんなのように振る舞えないことを気にしている。そのため、きっかけがあるとすぐに、近くの人間に対して劣等感を覚えている。

そんなまどかは「自分は有能でないから誰かに必要とはされていない」と考え、更には「それならば、せめて誰かの役に立ちたい」と感じる。そう考える人間はしばしば、自分を大切に扱わない。

この他人からの有用感への飢餓ともいえる感情を持つまどかのような人間は、多くの人間を安く買い叩きたい誰かにとっては、好都合だ。今回はそれがキュゥべえという宇宙人だっただけの話である。もしキュゥべえが彼女たちの前に現れなかったとしても、他のそれこそ第8話に登場したホストたちのような地球人に、同じように人間性を消費されることだって有り得たのだ。これは、まどかの弱さだと思う。そしてこれはそのまま、先に述べてきた主張A「こんな私を脱出したい」の弱さだった。

対してほむらは、まどかのこの考えが嫌いだ。なぜならまどかが好きだからである。より正確に言えば、第10話で描かれた、ほむらを救ってくれた別の世界の過去のまどかが、好きだからである。まどかが自己卑下のような口ぶりをするたび、ほむらは自分を救ってくれた別の世界のまどかが悪しざまに言われているようで、やりきれなくなるのだ。

だがほむらにも非はある。彼女は、ほむらを救ってくれたまどかと、現在生きているまどかをを、まるで同じ人間のように扱うことで、結果的には、現在のまどかの自由な意志を邪魔している。もし自意識が記憶によって成り立つものであるなら、ほむらを救ったまどかと、今迷っているまどかは、全くの別人物である。そのため、現在のまどかの意志はそれ自体で尊重されるべきというのは一般的な倫理だと思われる。

なぜほむらが過去現在のまどかを同一人物のように扱い、現在のまどかの意志を無視するのかといえば、それはひとえにほむらを救ってくれたまどかがもういないことに向き合うことを怠っているからだ。これは、(他の魔法少女たちがそうであったように)ほむらの弱さであるが、反面、強さでもある。

ほむらが戦い続けられることを強いられる1つの理由

最後の問題に移る。ほむらはまどかを助けるために魔法少女になったが、結局まどかを助けることはできなかった。ではなぜ、ほむらは第12話において、魔法少女として戦い続けることを、決心することができるのだろうか。該当箇所を第12話Bパートラストから引用する。

ほむらM『悲しみと憎しみばかりを繰り返す、救いようのない世界だけれど――だとしてもここは、かつてあの子が守ろうとした場所なんだ』

(略)

ほむらM『それを憶えてる。決して忘れたりしない。だから私は――戦い続ける』

(上述書 170P)

このほむらのモノローグは、第10話のまどかとほむらの会話と対応した表現になっている。

壊れた眼鏡を捨て、憑き物が落ちたかのように和やかな口調で、語りかけるほむら

ほむら「……ねぇ、私たち、このまま二人で怪物になって……こんな世界、何もかも滅茶苦茶にしちゃおうか……

(略)

ほむら「嫌なことも、悲しいことも、ぜんぶなかったことにしちゃえるぐらい、壊して、壊しまくって、さ……それはそれで、いいと思わない?」

(略)

まどか「わたし、魔女にはなりたくない……嫌なことも、悲しいこともあったけど、守りたいものだって沢山、この世界にはあったから……」

(上述書 140~141P)

ほむらの「悲しみと憎しみばかりを繰り返す、救いようのない世界」というのは、まどかとの会話に出てきた「嫌なことも、悲しいこともあった」「こんな世界」と同じ意味である。

ほむらの「こんな世界」は、まどかがいることによってのみ、守るべき世界だった。しかし、まどかがいなくなった今、ほむらはこの世界に未練などない。

だが、待ってほしい。今や、まどかが存在した痕跡は、ほむら以外にはどこにも残っていない。ほむらの考えは、まどかの存在によって、初めて変わったのだから、まどかがかつて存在したことを自分自身に証明するために、ほむらは「まどかとの出会いによって世界を守ろうと思ったほむら」であり続け無ければならない。そうあることを、まどかに強いられているということだ。

もしそれだけだとしたら、あまりに冷たい話だ。しかし、赤いリボンがまどかからほむらに渡されたことは、ほむらに対する救いでもある。

本稿では赤いリボンを「生き方に胸を張ること」そのものとして扱ってきた。ほむらの当初の願いである、まどかを救うこと自体は挫折に終わってしまった。しかしほむらにとって魔法少女としてこの世界を守り続けることが、まどかの「わたしの、最高の友達」としての生き方に胸を張るという願いを叶えていくことにはならないだろうか、というのがまどかの提案だったように思う。それは、まどかにとって魔法少女になることが、そして詢子にとって今の会社で働くことが、目的ではなく、それを通して自分の誇りに思う生き方を貫くための手段であったように、だ。

それでもまだ、つらいだろうか。

思えば、まどかはいつも、ほむらに対して、まどか自身を人質に取ったようなやり方で「お願い」をしてきた。しかもそれは、ほむらのためでも、ましてやまどか自身のためでもなく、この「悲しみと憎しみばかりを繰り返す、救いようのない世界」なんかのために、まどかはその身をなげうってしまう。

もしそんなまどかも、そしてそれを許して平然と回り続ける世界も許せないのなら、それなら、あなたは『叛逆の物語』を観るべきだ。『叛逆の物語』は、あなたをきっと満足させることと思う。

おわりに(『叛逆の物語』についての示唆)

『叛逆』については、本稿で述べてきた流れに沿った指摘ができる部分がある。それが最終シーンである。そこでは第1話の目玉焼きの話に加えて、まどかが選ばなかった黄色いリボン、ほむらと赤いリボン、そして渡り廊下が登場する。それらの描写の読解に本稿が役に立つならば、とても嬉しい。

本日は以上です。

*1: 短い喩え話をさせて欲しい。 他人に対して冷淡であったことによって殺される男がいるとしよう。彼はナイフで刺された瞬間、流れ始める走馬灯の中に、幼少時に親から言われた「人への扱いは自分に返ってくるものだ」という教訓を、内心バカにしながら聴いたシーンを思い出すかもしれない。 そして反対に、彼がその日の朝に食べたベーグルの味については、思い出さない可能性の方が高い。なぜなら、彼の死と、親からの教訓は、因果関係によって結びついているからで、対して、ベーグルの味はそうではないからだ。 ただ、もし朝食のベーグルが、幼少期によく食べていたパン屋のものであり、それを偶然手に入れた彼がしばし良き思い出にひたるも、結局はゴミ箱に捨ててしまうというシーンが前段階で用意されていた場合、殺される瞬間に彼がベーグルの味を思い出してくれる可能性はグッと高くなる。

*2: 目玉焼きには、もう一つの意味があるかもしれない。 インキュベーターたちは、絶望した魔法少女が魔女に変わる「希望と絶望の相転移」と呼ばれる現象から、宇宙を保つに足るほどの莫大なエネルギーを得ているという。しかしそれだけではない。彼らはソウルジェムの濁りを吸い取ったグリーフシードを背中に開いた口から回収し、これによっても、いくらかのエネルギーを得ていると考えられる。 円環の理が成立したのち、インキュベーターは、エネルギー回収の手段を専らこれに頼ることになる。宇宙の熱的死を食い止めるという目的は円環の理の有無に関わらず同じであり、また彼らが未だに地球でエネルギー回収を続けているということから考えると、効率が落ちるとはいえ、グリーフシードから回収されるエネルギーも、やはり相当なものなのだろう。 また、インキュベーターという名が孵卵器を意味することから考えると、インキュベーターと魔法少女の関係は、人間とニワトリの関係の類比となっている。人間は卵を孵し、育てて卵を産ませて目玉焼きを食べ、最後にはニワトリを殺して鶏肉を得ている。 インキュベーターも図式は同じである。地球の少女を魔法少女化し、魔女と戦わせ続けることでグリーフシードから定期的にエネルギーを得る。そして最後には魔女化によるエネルギーを総ざらいして、その個体からのエネルギー回収を終えるのだ。 第11話においてインキュベーターはまどかに対し、彼らと魔法少女との関係を、人間とその家畜との関係に類比することで説得を試みているが、目玉焼きの登場は、ここに対する伏線とも読み取れる。 インキュベーターは、人間が自分たちと契約せずにいたら、未だに人類は洞窟の中で暮らしていただろうと語っている。ニワトリにも野生種がおり、東南アジアからインドにかけて生息する野鶏(セキショクヤケイ)が近縁と言われている。一方でブロイラーと呼ばれる見動きできないケージの中で、チューブを介して自動給餌される現代のニワトリは、種としての繁栄が約束されているのか、それとも別の繁栄している種に寄生しているに過ぎないのかは、見方によるだろう。

*3:なお、さやかが「ゾンビになっちゃったから恋愛できない」と言った理由は、『100万回生きたねこ』で一世一代の恋愛をして死んだ猫が二度と生き返らなかった理由と同じく、恋愛の迫真性は人生の一回性によって担保されるからだ。